Exklusiv & Nützlich

Vorlagen, Tools und Ideen, die du nur hier findest

Die hier bereitgestellten Tools, Vorlagen und Materialien habe ich vollständig selbst entwickelt, bestehende Ansätze weitergedacht oder aus verschiedenen Quellen sinnvoll kombiniert. Ziel ist es, den Arbeitsalltag in Kirche, Verwaltung und Kommunikation konkret zu erleichtern – mit praktischen Lösungen, die sofort einsetzbar sind. Alle Inhalte stehen exklusiv auf dieser Seite zur Verfügung und dürfen gerne weiterverwendet, angepasst oder erweitert werden. Ich freue mich über Rückmeldungen, Weiterentwicklungen oder Hinweise aus der Praxis. Diese Sammlung wächst stetig – und soll genau da helfen, wo standardisierte Lösungen oft an ihre Grenzen stoßen.

Die 8 großen Antagonisten im Amt und wie du sie erkennst, bevor sie dich in den Wahnsinn verwalten.

Menschen sind unterschiedlich. Ebenso Probleme.

Probleme passen erstaunlich gut in Kisten.

Menschen … nur mit etwas Nachdruck.

Als Rollenspieler weiß ich, wie man mit Monstern umgeht.

Als Beamter auch.

Ich präsentiere euch die großen 8 Antagonisten, denen man in Behördenfluren begegnet –

Typen, die mehr Fallakte als Mensch sind.

Ich zeige euch, wie man sie erkennt und wie man ihnen begegnet,

ohne jemanden in eine hölzerne Kiste zu legen.

Eine Person, die mit 30 % Kompetenz, 40 % Groll und 30 % Aktenordnern operiert. Sie verwechselt „Konfliktvermeidung“ mit „Stichwaffen aus Worten“. Ihr Lächeln sagt: „Ich bin höflich.“

Ihre Augen sagen: „Ich führe Buch.“

Wie man sie erkennt:

– Lächelt nur im unteren Gesichtsdrittel

– Umklammert Ordner wie ein Schutzschild

– Spricht in Nebensätzen, die wie Fußangeln wirken

– Kennt jede E-Mail aus den letzten sieben Jahren

Worauf man achten muss:

Sie verletzt nicht frontal.

Sie verletzt in CC.

Wie man ihr begegnet:

Radikal klar. Radikal kurz.

Kein Raum für Andeutungen.

Schriftlich bestätigen, damit die Welt wieder symmetrisch ist.

Ein Mensch, der Freundlichkeit wie ein Werkzeugkasten trägt.

Er lächelt nicht, weil er nett ist – sondern weil es funktioniert.

Er kann Lob so platzieren, dass man „Danke“ sagt, während man ausgenutzt wird.

Wie man ihn erkennt:

– Zähne zu weiß, Lächeln zu pünktlich

– Körper offen, Absichten geschlossen

– Jeder Satz beginnt wie ein Kompliment und endet wie ein Auftrag

Worauf man achten muss:

Er redet von „wir“, meint aber „du machst’s“.

Wie man ihm begegnet:

Lächeln zurück – aber ohne Gefallen.

Grenzen wie Beton.

„Mach ich gern – schick’s mir in schriftlich.“

Ein Mensch in permanenter innerer Alarmbereitschaft.

Er führt nicht, er rennt – meistens hinter seinen eigenen Entscheidungen her.

Er hat mehr offene Tabs im Kopf als Firefox.

Wie man ihn erkennt:

– Handy wie Herzschrittmacher

– Stirn in Dauer-Anspannung

– Diktiergeschwindigkeit 1.5x menschlicher Norm

Worauf man achten muss:

Er verwechselt Dringlichkeit mit Bedeutung.

Und erwartet, dass andere das Problem ausbaden.

Wie man ihm begegnet:

Ihn systematisch verlangsamen.

Drei Fragen: „Bis wann? In welcher Form? Was hat Vorrang?“

Er wird irritiert sein – aber dankbar.

Ein Mensch, der Prozesse nicht nutzt – sondern verehrt.

Er spricht, als wäre alles eine Ordnungsverfügung.

Sein Weltbild ist einfach: Regeln sind gut. Menschen stören.

Wie man ihn erkennt:

– Hände in der „Ich-bin-das-Verfahren“-Pose

– Nie ein überflüssiges Wort

– Stimmt Töne nicht ab, nur Paragraphen

Worauf man achten muss:

Er kämpft niemals gegen dich.

Er kämpft für die Ordnung.

Leider kollidiert das.

Wie man ihm begegnet:

Mit Regeln. Immer Regeln.

Sagen: „Gemäß Punkt 4.2 ist das zulässig.“

Du siehst ihn kurz lächeln – intern.

Ein Geist im Körper eines Angestellten.

Emotional längst ausgezogen, körperlich weiterhin anwesend.

Menschliche Stand-by-Funktion.

Wie man ihn erkennt:

– Blick wie „Montag in Dauerschleife“

– Körperspannung auf dem Niveau einer Topfpflanze

– Antworten wie Minimal-ping an den Server: „Okay.“

Worauf man achten muss:

Er sabotiert nicht.

Er existiert nur nicht mehr aktiv.

Wie man ihm begegnet:

Minimalklarheit.

Keine Begeisterung erwarten.

Kein Appell an Motivation – die ist tot, bitte nicht wiederbeleben.

Der menschgewordene Versuch, jede Reibung in Watte zu wickeln.

Ihr Konfliktstil: „Vielleicht könnten wir eventuell schauen, ob …?“

Sie meint es gut – aber verhindert alles.

Wie man sie erkennt:

– warmes Lächeln, entschuldigende Haltung

– Hände vor dem Körper wie ein Puffer

– entwaffnende Stimme, die keine Meinung verletzt – außer der eigenen

Worauf man achten muss:

Sie schafft Harmonie.

Oder den Anschein davon.

Und killt damit jede echte Entscheidung.

Wie man ihr begegnet:

Zuerst danken.

Dann klare Ansage: „Ich entscheide das jetzt.“

Sie nickt erleichtert.

Ein wandelndes PDF-Dokument in Menschengestalt.

Er erklärt nicht, weil jemand gefragt hat – sondern weil jemand existiert.

Seine Sätze haben Fußnoten, seine Fußnoten Meinungen.

Wie man ihn erkennt:

– Brille halb unten, Finger halb oben

– Gestik wie ein Dozent im Zeitdruck

– Ausdruck zwischen „Ich helfe dir“ und „Ich verzweifle an dir“

Worauf man achten muss:

Er ist nicht arrogant.

Er glaubt wirklich, er rettet die Welt – indem er sie erklärt.

Wie man ihm begegnet:

Redezeit limitieren.

„Ich brauche die Kurzversion.“

Er leidet. Aber es wirkt.

Der freundlichste Unsichtbare, der dir jemals den Tag ruiniert hat.

Er zerstört nichts aktiv – er verhindert nur, dass etwas entsteht.

Die Kunst der Unterlassung als Lebensprinzip.

Wie man ihn erkennt:

– zu neutraler Blick

– zu ordentliche Mappe mit zu vielen Geheimnissen

– immer da, nie beteiligt

– ausgerechnet bei ihm „geht etwas verloren“

Worauf man achten muss:

Er ist nicht böse.

Er ist beleidigt – dauerhaft.

Seine Racheform ist: nichts tun.

Wie man ihm begegnet:

Alles schriftlich.

Klare Deadlines.

Zwischenschritte checken.

Er hasst es – aber er funktioniert dann.

Eine gute Ansage sagt mehr als nur „bin grad nicht da“. Sie zeigt Haltung, Stil – und dass du auch im Off professionell bleibst. Hier findest du die 7 besten Voicemail-Texte, fein abgestimmt auf unterschiedliche Tonalitäten: von sachlich bis ironisch-elegant.

Jeder Text ist ein Mini-Markenzeichen – inspiriert von großen Brands, klar strukturiert und in unter 20 Sekunden auf den Punkt.

Kein Blabla. Kein Piepton. Nur Wirkung.

„Guten Tag, Sie haben [Name] von [Firma] erreicht. Leider kann ich Ihren Anruf momentan nicht persönlich entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht mit Ihrem Anliegen und Ihren Kontaktdaten. Ich melde mich umgehend zurück. Vielen Dank.“

„Herzlich willkommen bei [Firma], hier spricht [Name]. Vielen Dank für Ihren Anruf. Leider bin ich im Moment nicht verfügbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. – Ihr Anliegen hat für uns höchste Priorität. Ich melde mich schnellstmöglich. Vielen Dank.“

„Guten Tag, hier ist [Name]. Vielen Dank für Ihren Anruf — es tut mir leid, dass ich momentan nicht persönlich sprechen kann. Ihr Anliegen ist mir wichtig. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht, ich melde mich zeitnah und freue mich darauf, Ihnen weiterzuhelfen. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.“

„Hallo, [Name] hier. Schön, dass Sie anrufen! Leider erwischen Sie mich gerade zwischen zwei Terminen. Hinterlassen Sie mir aber gerne eine Nachricht – ich melde mich umgehend und freue mich schon auf unser Gespräch. Bis bald und herzlichen Dank!“

„Hallo, [Name] von [Firma] am Apparat – beziehungsweise leider gerade nicht. Sie haben genau den richtigen Moment erwischt, um meine Mailbox kennenzulernen. Hinterlassen Sie gern eine Nachricht. Ich melde mich bald zurück, um gemeinsam etwas Außergewöhnliches zu bewegen. Danke für’s Anrufen und bleiben Sie gespannt!“

„Sie haben [Name] erreicht. Ich bin derzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, ich melde mich zeitnah zurück. Vielen Dank.“

„Guten Tag, [Name] hier. Leider bin ich gerade verhindert – ein Jammer, ich hätte Ihren Anruf gern persönlich entgegengenommen. Immerhin empfängt meine Voicemail Sie mit bestem Stil. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, und ich melde mich umgehend zurück. Herzlichen Dank.“

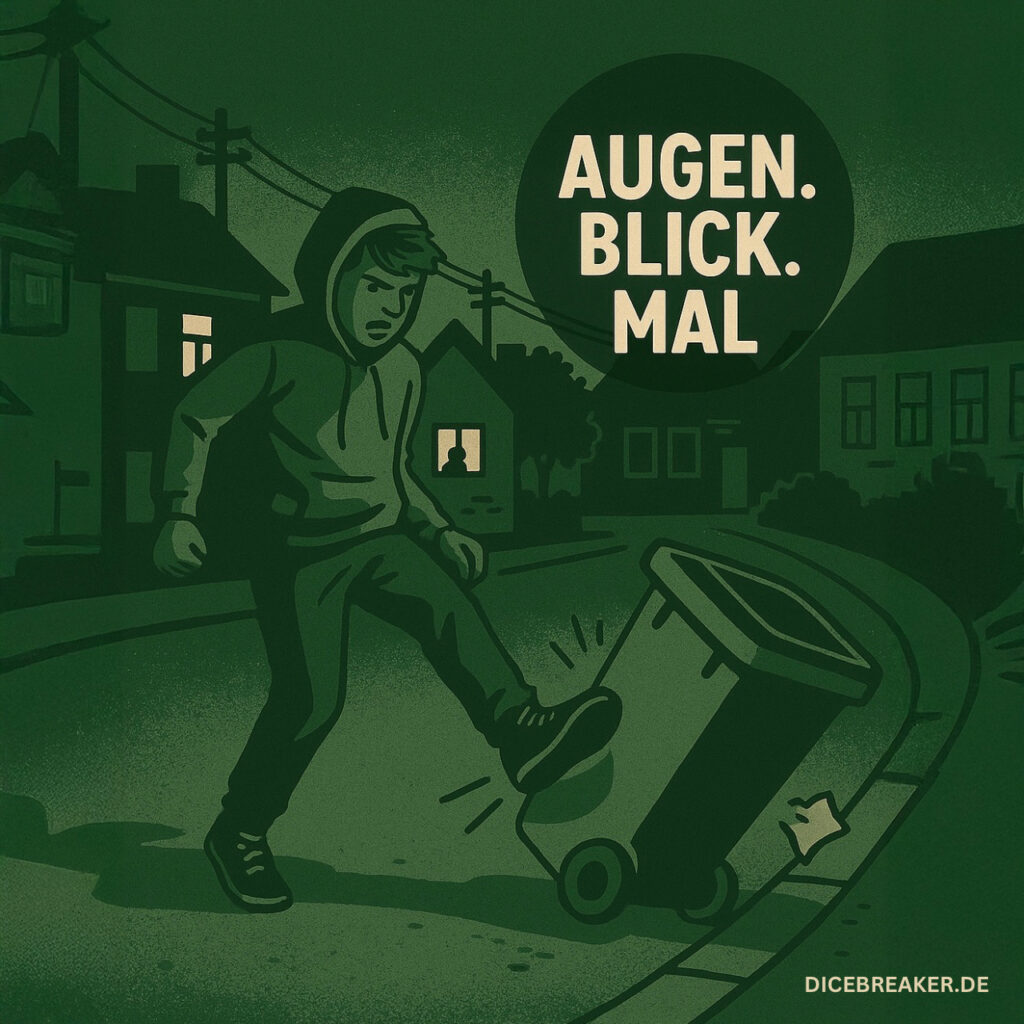

Meine Reihe mit der Einladung, nicht vorschnell zu urteilen. Was du siehst, wirkt zunächst eindeutig: Doch, dann liest du einen Satz und deine Perspektive ändert sich (womöglich).

Was passiert, wenn wir aufhören, sofort zu deuten? Wenn wir uns erlauben, Kontext zu erkennen – statt gleich Urteile zu fällen?

„Er wollte auf den Einbruch gegenüber aufmerksam machen.“

Still. Mitten in der Nacht.

In einer Straße, in der keiner mehr fragt.

„Die Fruchtblase seiner Frau ist gerade geplatzt.“

Keine Zeit. Kein Denken. Nur Handeln. Und die Hoffnung, dass es noch reicht.

„Er stahl, was sie braucht, um noch ein paar Wochen schmerzfrei bei ihm zu sein.“

Er wirft sein Leben weg.

Aber das ist ihm egal.

Verwaltungsdeutsch ist die hohe Kunst, nichts zu sagen und dabei gut dazustehen. Wer diese Sprache spricht, kann Widerstand freundlich verpacken und Veränderung elegant beerdigen. Ob du das Spiel durchblickst – oder noch an das glaubst, was gesagt wird –, zeigt dir dieser Test. Vorsicht: Erkenntnisse könnten dein Vertrauen in Meetings nachhaltig erschüttern.

Keiner weiß, was passieren soll – aber es gelingt teuer.

Wird nie passieren oder allen ungefragt aufs Auge gedrückt.

…ganz hinten, unter dem Urlaubsantrag von 2022.

Aber geistig schon wieder im Feierabend.

Lass uns nie wieder darüber reden.

Danke, kommt auf den Friedhof der Ideen.

Und wir sind stolz auf diesen Stillstand.

Und mich rückwärts rausgeschlichen.

Und in den Tiefen des Protokolls versenken.

Aber bitte auch nicht anschieben.

Ich bin dagegen, aber will‘s nicht aussprechen.

Ich schreibe, du ignorierst. Klassik.

Ein echtes Desaster, aber bitte nicht sagen.

Oder Lust. Oder Mut.

… und bin drei Stunden später im IT-Chaos.

Und dann hat der Kaffee ihn gefressen.

Ich war‘s nicht. Ehrlich.

Ich fühl mich überfordert, lass uns das killen.

Mehr Meetings. Weniger Ergebnis.

Alle haben‘s kapiert – außer mir.

Bis alle nicken – machen wir erstmal nichts.

Und für nie.

Ich habe nicht zugehört.

Am besten ohne dich.

Damit niemand es jemals umsetzt.

Wir tun einfach so, als gäbe es das nicht.

Und drehen so lange, bis es keiner mehr will.

Ich stimme nicht zu, will‘s aber nicht offen sagen.

Niemand weiß, worum es geht. Aber alle reden mit.

Irgendjemand hat‘s gesagt. Verantwortung übernehme ich nicht.

Hauptsache, es endet nicht mit Veränderung.

Auf‘s Abstellgleis. Für immer.

Ich hab‘s verbockt, will‘s aber nicht zugeben.

Versteh ich auch nicht. Klingt aber wichtig.

Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Kontrolle ist alles.

Ich hab‘s ausgesessen. Hat geklappt.

Alle dürfen mitreden. Entscheiden wird trotzdem der eine.

Wir reden viel. Es passiert wenig.

Die da oben wollen nicht – also tun wir auch nix.

Genau unter „Einhorn füttern“ und „Welt retten“.

Auswertung

|

0 – 10 erkannt |

Frischling. Du glaubst noch, Dinge werden gesagt, weil sie stimmen. |

|

11 – 24 erkannt |

Fortgeschritten. Du sprichst fließend Floskelisch, ohne es zu merken. |

|

25 – 36 erkannt |

Profi. Du kannst ein ganzes Team mit „spannenden Impulsen“ lähmen. |

|

37 – 40 erkannt |

Würfelflüsterer: Du brauchst keine Worte mehr. Dein Blick genügt. |

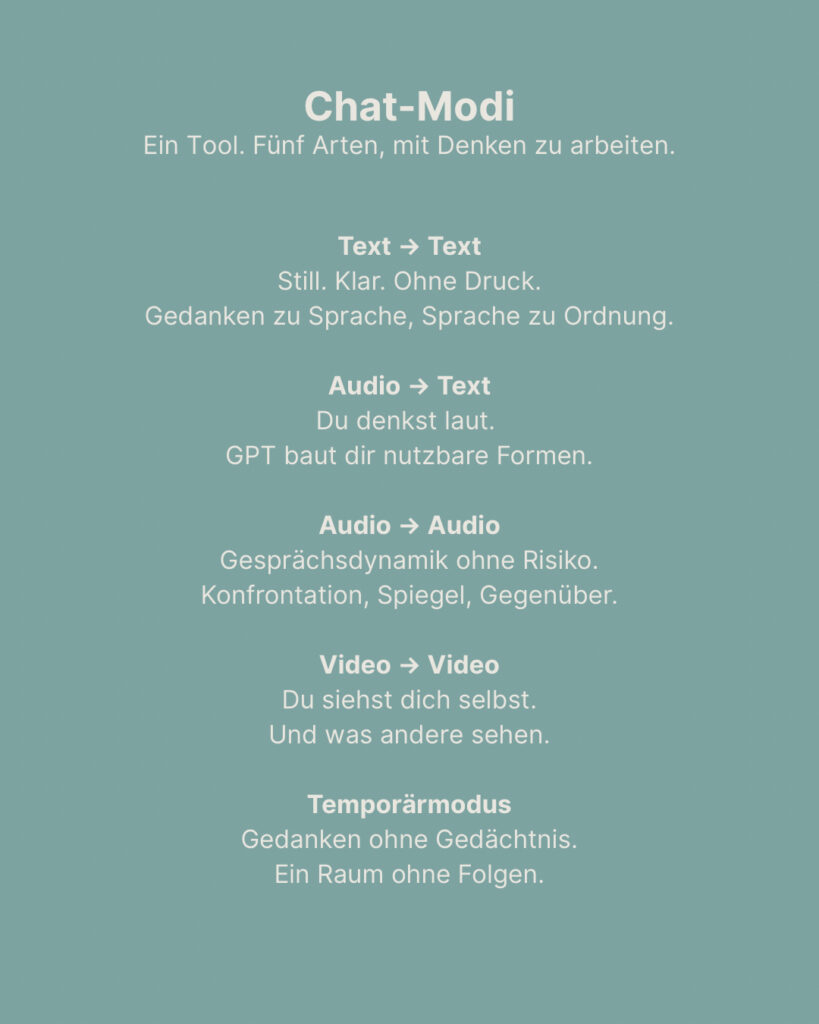

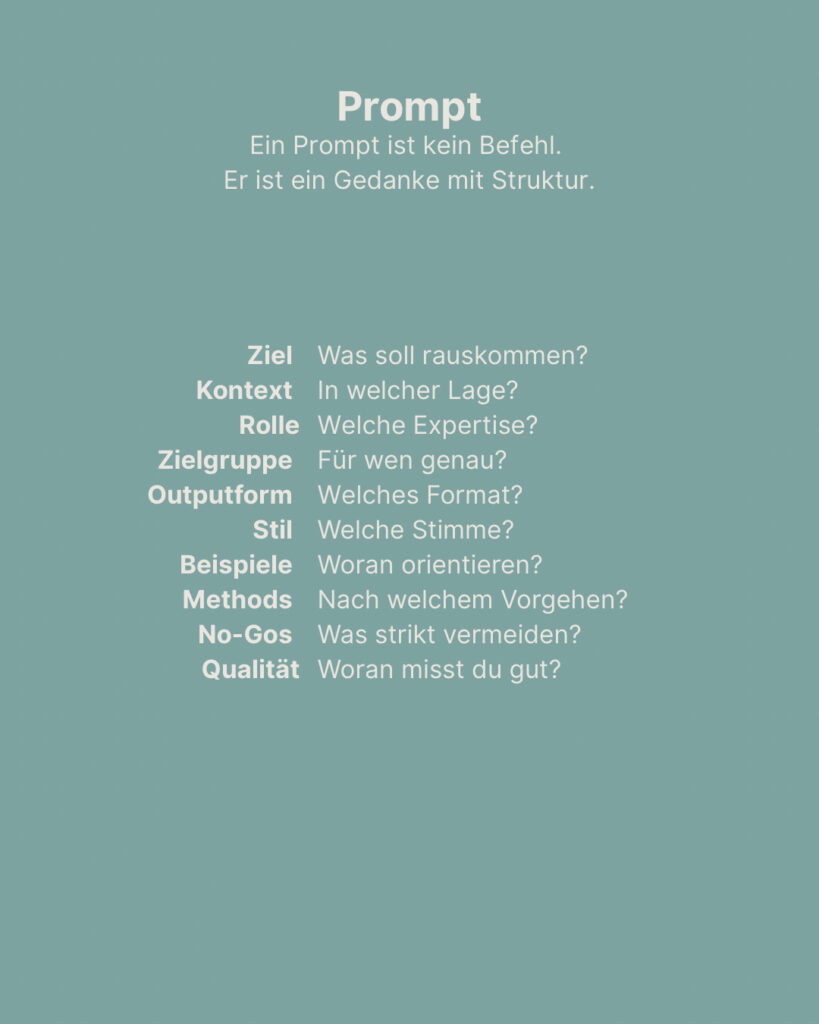

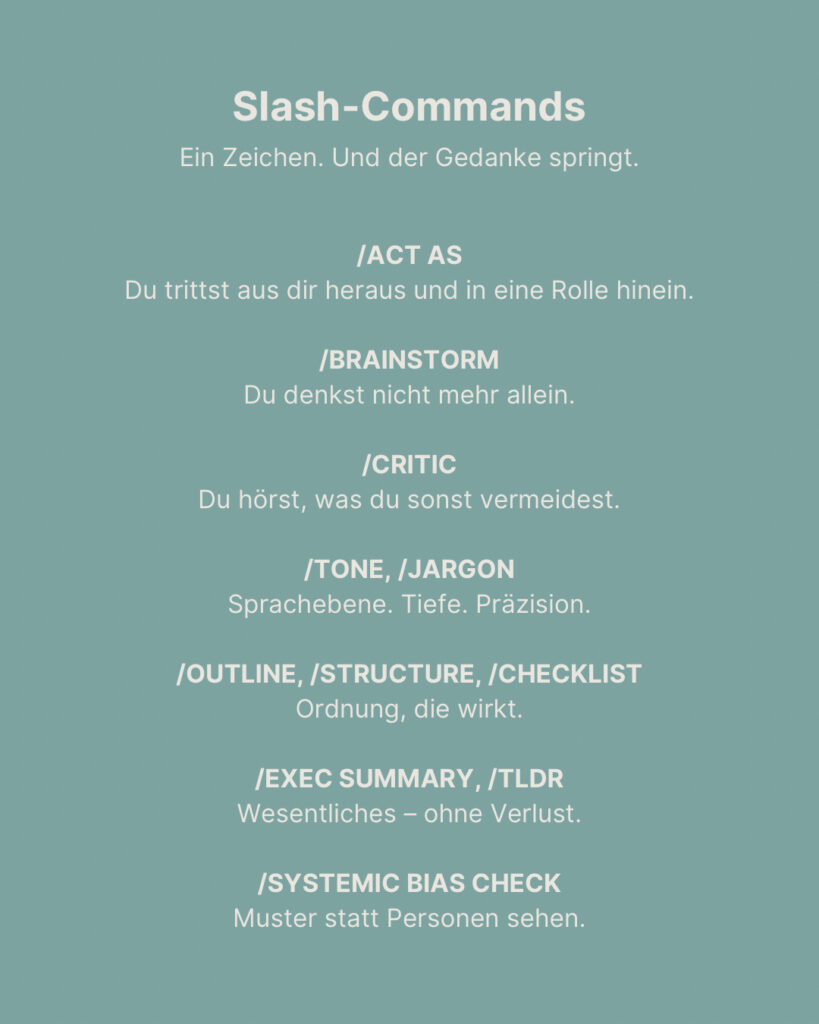

Wenigen ist bekannt, dass man ChatGPT mit einfachen Slash-Commands klar definierte Aufgaben und Rollen zuweisen kann.

Wenigen ist bekannt, dass man ChatGPT mit einfachen Slash-Commands klar definierte Aufgaben und Rollen zuweisen kann.

Hier eine kurze Übersicht:

- /ACT AS: Antworten in der Rolle von …

- /AUDIENCE: Inhalt an Zielgruppe … anpassen

- /BEGINN WITH: (END WITH:) Erzwinge Start/Schluss mit Keriner Kernaussage

- /BRAINSTORM: freier Ideenfluss

- /BRIEFLY: so kurz, wie möglich

- /CHECKLIST: To-Do-Listen erstellen

- /COMPARE: Vergleichen

- /CONSTRAINT MODE: Strickt unter folgenden Einschränkungen arbeiten (Zeit, Budget, Tools)

- /CONTEXT STACK: Zusammenfassen und weiter verwenden

- /CRITIC: Kritisch analysieren, Schwachpunkte benennen

- /DELIBERATE THINKING: Zeige Zwischenschritte des “Denk-Vorgangs”

- /DEV MODE: Technischere Antworten (Entwickler-Modus)

- /ELI5: Erkläre, als wäre ich 5 Jahre alt

- /EVALUATE: Texte bewerten

- /EVAL-SELF: Kurze Selbstkritik, Antwortverbesserung

- /EXEC SUMMARY: Management-Zusammenfassung

- /EXPAND: macht Fließtext aus Stichpunkten

- /EXPERT: Aus Sicht eines Experten schreiben

- /FACTCHECK: Aussagen und Quellen prüfen

- /FIRST PRINCIPLES: Von Grundprinzipien herleiten

- /FRICTION SIMULATION: Simuliere Widerstand (Stakeholder, Recht)

- /FORMAT AS: Ausgabenformat vorgeben (Markdown, CSV, JSON)

- /FRAME: Leitfragen und Denkrahmen definieren

- /GUARDRAIL: Klare Regeln, No-Gos (Compliance, Budget, Regeln) einhalten

- /HISTORY: Historischen Kontext suchen

- /HUMANIZE: Natürliche Antworten, weniger Buzzwords, erhalten

- /IDEAS: Neue Ideen liefern

- /IF/THEN INTERACTIVE: Interaktive Entscheidungsbäume, Wenn-Dann-Prozess

- /INSIGHT: Erkenntnisse zusammenfassen

- /JARGON: Fachlich-präziser Ton, mehr Terminologie

- /METRIC MODE: Definiere messbare Erfolgsmetriken

- /MULTI-PERSPEKTIVE: Aus mehreren Perspektiven betrachten

- /NO AUTOPILOT: Keine Annahmen verwenden. Benenne Stellen

- /OUTLINE: Gliederungen aus einem Text

- /PITFALLS: Liste typische Fehler und Blindspots auf.

- /PM MODE: Projektplanerstellung mit Aufgaben und Zielen

- /PRE-MORTEM: Problemvorsorge. Was könnte schiefgehen?

- /PRIORITIZE: Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit priorisieren

- /PROOFREAD: Grammatik- und Stilcheck

- /REFLECTIC MODE: Selbstkritische, reflektierte Prüfung

- /REQUIRES SOURCE: Nur Antworten mit Quellenangaben

- /REWRITE AS: Umschreiben als … (z. B. Pressemitteilung)

- /ROLE: TASK: FORMAT:: Briefing-Template für Rolle, Aufgabe und Format

- /SCHEMA: JSON-Schema definieren und ausgeben

- /SIMPLIFY: einfacher Sprache

- /SOCRATIC MODE: Fragend führen. Lernfragen stellen

- /SOURCES: Quellen suchen, auflisten

- /STEP-BY-STEP: Aufgabe Schritt für Schritt lösen

- /STRUCTURE: Text logisch sortieren

- /SWOT: Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken – Analyse

- /SYSTEMIC BIAS CHECK: Bias- und Fehlercheck der Antwort

- /TLDR: fasst lange Texte zusammen

- /TONE: Lege Stil und Tonalität fest (z.B. sachlich, melancholisch, motivierend)

- /TREND: Passende aktuelle Entwicklungen aufzeigen

- /3-PASS ANALYSIS: Drei Durchgänge: grob – strukturiert – präzise

Es gibt zahllose Ratgeber für gute Führung – hier kommt das Gegenteil. Diese augenzwinkernde Anleitung nach der Kopfstandmethode zeigt in 10 Schritten, welche Führungsfehler Sie begehen müssen, um garantiert als schlechter Chef in die Geschichte einzugehen.

- Kontrollieren Sie alles persönlich – Vertrauen ist überbewertet, und niemand kann es so gut wie Sie.

- Kommunizieren Sie nur das Nötigste – am besten in knappen Befehlen. Austausch oder Feedback auf Augenhöhe kostet doch nur Zeit.

- Übernehmen Sie keine Verantwortung – wenn etwas schiefläuft, sind selbstverständlich immer die anderen schuld.

- Schmücken Sie sich mit fremden Federn – Erfolge verbuchen natürlich Sie allein auf Ihrem Konto (Ihr Team hatte damit kaum etwas zu tun).

- Kritisieren Sie ununterbrochen – Lob ist überflüssiger Luxus und würde die Disziplin nur schwächen.

- Versprechen Sie alles, halten Sie nichts – großzügig Ankündigen und dann konsequent brechen; so lernen Mitarbeiter, nicht zu viel zu erwarten.

- Bevorzugen Sie offen einen Liebling – behandeln Sie den Rest wie zweite Wahl. Ein bisschen Neid und Unfairness belebt schließlich das Team.

- Überfordern Sie Ihr Team nach Kräften – Stress ist für Weicheier, und echte Profis kennen keinen Feierabend.

- Halten Sie Informationen zurück – Wissen ist Macht, und die gehört in Ihre Hände. Ihre Mitarbeiter brauchen den großen Plan nicht zu kennen.

- Dulden Sie keine Widerrede – Kritik wird im Keim erstickt. Ein gelegentlicher Wutausbruch erinnert alle eindrucksvoll daran, wer hier das Sagen hat.

Klick. Speicher. Vergiss.

So oder so ähnlich laufen viele Ablageprozesse ab – wenn man sie überhaupt so nennen will. Die Datei ist weggelegt, irgendwo. Und sobald man sie wieder braucht, beginnt das große Rätselraten: „Wie hieß das Ding noch gleich?“ – „War das unter ‚Projekt‘, ‚2023‘ oder doch in einem persönlichen Ordner?“ – Willkommen im digitalen Dschungel.

Das Chaos in der Dateiablage ist kein individuelles Scheitern – es ist systemisch. In unzähligen Organisationen ist keine einheitliche Struktur vorgesehen. Jeder organisiert nach eigenem Gusto. Und selbst wenn es Regeln gibt, sind sie oft überholt, unpraktisch oder schlicht zu kompliziert. Ergebnis: Niemand hält sich dran. Viele Kolleg:innen haben längst resigniert. Alles landet im selben Ordner. Oder schlimmer: gar nicht. Die Hoffnung: „Ich finde das schon wieder.“ Die Realität: Zeitverlust, Frust, Doppelarbeit – und Teams, die den Überblick verlieren. Aber die gute Nachricht: Es geht auch anders.

Ob PARA, 7‑7‑7, KonMari oder ganz klassische Ablageregeln – es gibt kluge Methoden, die dir helfen, Ordnung zu schaffen, ohne dich zu verbiegen. Einige sind minimalistisch und individuell, andere teamfähig und klar strukturiert. Manche radikal neu, andere überraschend bewährt. Ich habe „die besten“ sieben davon aufbereitet – inkl. Herkunft, Funktionsweise, Vor- und Nachteilen. Plus: ein paar ehrliche Gedanken, warum sogar das „Alles-in-einen-Ordner“-Modell funktionieren kann – wenn man’s richtig macht.

Die ABC-Ordnermethode ist eine der ältesten und intuitivsten Formen der digitalen Ablage und lehnt sich an das klassische Registersystem von Papierakten an. Sie funktioniert denkbar einfach: Man erstellt einen Hauptordner mit 26 Unterordnern, jeweils benannt nach den Buchstaben A bis Z.

Alle Dateien oder Projektordner werden nach dem Anfangsbuchstaben des Begriffs einsortiert, der einem spontan zur Datei einfällt. Zum Beispiel: Eine Datei zum Thema „Website“ kommt in den Ordner „W“, eine Präsentation zur „Digitalisierung“ in „D“.

Die Methode verzichtet bewusst auf tiefe Hierarchien. Ziel ist eine möglichst flache Struktur, bei der jede Datei mit zwei bis drei Klicks erreichbar ist. Dabei ist es ausdrücklich erlaubt, Unterordner zu vermeiden oder sparsam zu verwenden – Übersichtlichkeit hat Vorrang. Die ABC-Logik wird besonders dann effektiv, wenn man regelmäßig ähnliche Begriffe nutzt und sich die alphabetische Zuordnung gut merkt.

Diese Methode setzt auf persönliche Intuition und ist daher besonders für Einzelanwender:innen geeignet, weniger aber für Gruppen oder Organisationen mit verschiedenen Begriffswelten.

Ursprung/Quelle:

Verbreitet in der Büropraxis, populär geworden durch Produktivitäts-Blogger wie Scott Friesen (Simpletivity), der sie als digitale Version klassischer A–Z-Ablagen beschreibt.

🔗 Quelle: YouTube – Simpletivity: „Is This Still the Best Way to Organize Your Files?“

Wer verwendet sie:

Einzelpersonen, Freelancer:innen, Blogger:innen, GTD-Fans, Selbstständige mit persönlichem System.

Vorteile:

- Sehr einfache, einheitliche Struktur ohne komplexe Hierarchien

- Extrem schneller Zugriff – meist 2–3 Klicks bis zur Datei

- Ideal bei kleinen Bildschirmansichten (z. B. Laptops oder Dateidialoge)

- Leicht durchsuchbar über Ordnernamen oder Dateiteile

- Intuitiv – erfordert kaum Einarbeitung oder Planung

Nachteile:

- Dokumente mit mehreren Bedeutungen landen leicht im „falschen“ Ordner

- Alphabetische Einordnung ist subjektiv: Begriffswahl kann variieren

- Für Teams ungeeignet, da keine gemeinsame Begriffslogik existiert

- Einzelne Ordner (z. B. „S“ oder „P“) können schnell überfüllt sein

- Keine funktionale Gruppierung nach Themen, Kontexten oder Status

Das 7-Ordner-System wurde mit Blick auf die menschliche Wahrnehmungsgrenze entwickelt – konkret basierend auf der psychologischen Faustregel „7 ± 2“, die auf den Psychologen George A. Miller zurückgeht. Menschen können im Kurzzeitgedächtnis typischerweise etwa sieben Informationseinheiten gleichzeitig verarbeiten.

Diese Erkenntnis überträgt das System auf digitale Dateiablagen: Pro Ebene sollen maximal sieben Ordner vorhanden sein. Die Methode definiert damit klare Grenzen:

- 7 Hauptordner auf oberster Ebene (z. B. „Projekte“, „Finanzen“, „Personal“)

- Pro Hauptordner bis zu 7 Unterordner

- Optional eine dritte Ebene mit ebenfalls max. 7 Unterordnern

Das ergibt maximal 7 × 7 × 7 = 343 mögliche Ablageorte – genug für komplexe Ablagen, aber immer noch überschaubar. Die Methode zwingt zur bewussten Strukturierung und verhindert den Wildwuchs von Ordnern, wie er in vielen Teams oder bei unsortierten Laufwerken üblich ist.

Die Struktur ist ideal für die Zusammenarbeit: Wenn ein Unternehmen dieses 7-Ordner-Prinzip standardisiert, können sich alle daran orientieren. Jeder Ordner erhält eine sprechende, allgemein verständliche Bezeichnung.

Wichtig ist: Die Begrenzung dient als Richtwert – man darf auch mit weniger Ordnern arbeiten, aber möglichst nie mit deutlich mehr.

Ursprung/Quelle:

Entwickelt und verbreitet durch deutsche Büro-Organisationsberater wie Jürgen Kurz (Büro-Kaizen), basierend auf der psychologischen Miller-Regel.

🔗 Quelle: Büro-Kaizen Blog – Dateiablage mit dem 7-Ordner-System

Wer verwendet sie:

Unternehmen, Verwaltungen, kirchliche Einrichtungen, Teams mit gemeinsamen Laufwerken, Ordnungssysteme für private Haushalte.

Vorteile:

- Klare Begrenzung sorgt für visuelle Übersicht

- Struktur ist leicht zu erklären und nachzuvollziehen

- Jeder Ort ist mit max. 3 Klicks erreichbar

- Unterstützt gemeinsames Arbeiten durch klare Bezeichnungen

- Fördert regelmäßiges Ausmisten und Zusammenfassen

Nachteile:

- Starre Grenze kann bei sehr großen Themenfeldern einschränken

- Nicht alle Inhalte lassen sich natürlich in 7 Gruppen einordnen

- Einführung erfordert Reorganisation bestehender Ablagen

- Zusammenarbeit erfordert disziplinierte Nutzung durch alle

Die PARA-Methode wurde speziell für Wissensarbeiter:innen entwickelt, die viele Informationen organisieren müssen. Sie wurde von Produktivitätscoach Tiago Forte im Rahmen seiner „Building a Second Brain“-Philosophie konzipiert.

PARA steht für vier übergeordnete Kategorien, die jede Art von digitalem Inhalt aufnehmen können:

- Projects – alles mit einem konkreten Ziel oder einer Deadline

- Areas – laufende Verantwortungsbereiche ohne Enddatum

- Resources – Materialien und Informationen zur späteren Verwendung

- Archive – abgeschlossene, inaktive oder nicht mehr aktuelle Inhalte

Diese Struktur hilft dabei, Dateien nach Relevanz und Kontext statt nach Thema zu organisieren. Alles, was aktiv in Benutzung ist, liegt in „Projects“ oder „Areas“. Inhalte, die nur zur Inspiration oder als Referenz dienen, kommen in „Resources“. Wenn etwas nicht mehr gebraucht wird, wird es nicht gelöscht, sondern in „Archive“ verschoben.

So bleibt die Arbeitsumgebung immer aktuell, aufgeräumt und handlungsorientiert. PARA eignet sich nicht nur für Dateien, sondern auch für Notizen, E-Mails oder Aufgabenlisten – besonders wenn man Tools wie Notion, Obsidian oder Evernote nutzt.

Ursprung/Quelle:

Erstellt von Tiago Forte, bekannt durch Blog, Kurse und das Buch Building a Second Brain (2015–2018).

🔗 Quelle: PARA Method Blogpost von Tiago Forte

Wer verwendet sie:

Wissensarbeiter:innen, Selbstständige, Kreative, Tech-Mitarbeitende, Coaches, Manager:innen – vor allem in der digitalen Selbstorganisation.

Vorteile:

- Klare Trennung nach Nutzungskontext statt Thema

- Action-fokussiert – alles Wichtige liegt da, wo man es braucht

- Regelmäßiges Aufräumen durch bewusstes Archivieren

- Funktioniert in fast jedem Tool oder Betriebssystem

- Extrem flexibel, auch bei Projektwechseln

Nachteile:

- Erfordert Disziplin bei der Pflege und Archivierung

- Abgrenzung zwischen „Area“ und „Resource“ kann verwirrend sein

- Nicht ohne weiteres teamfähig (weil projekt- statt funktionsbasiert)

- Gewisse Umgewöhnung nötig – nicht intuitiv wie thematische Ablagen

Das Johnny-Decimal-System bringt die Logik bibliothekarischer Katalogisierung in die digitale Welt. Es arbeitet mit Zahlen statt Namen.

Man legt bis zu zehn Hauptbereiche fest – etwa „10–19: Life Admin“, „20–29: Kunden“, „30–39: Projekte“. Innerhalb jedes Bereichs gibt es wiederum bis zu zehn Kategorien (z. B. „15: Reisen“, „33: Website-Projekte“).

Dateien und Ordner innerhalb dieser Kategorien erhalten dann eine eindeutige numerische ID – etwa „15.53 Reiseversicherung“. So weiß man jederzeit, in welchem Bereich sich eine Datei befindet – unabhängig vom Dateinamen.

Die Struktur ist maximal zwei Ebenen tief und damit ideal für flache, aber präzise Ablagen. Die IDs helfen, Ordnung zu halten, und sorgen dafür, dass man schnell sagen kann: „Schau mal in 33.12 – das ist unser Server-Setup.“

Ein begleitendes Index-Dokument oder eine visuelle Übersicht hilft beim Einstieg.

Ursprung/Quelle:

Entwickelt von John Noble (alias Johnny Decimal), inspiriert durch das Dewey-Dezimalsystem aus dem Bibliothekswesen.

🔗 Quelle: Offizielle Website: johnnydecimal.com

Wer verwendet sie:

Entwickler:innen, Datenmanager:innen, Archivierende, Organisations-Nerds, Notion- und Obsidian-Profis mit Zahlenaffinität.

Vorteile:

- Eindeutige, stabile Struktur durch Nummernsystem

- Kein Umbenennen oder Verschieben nötig – Nummer bleibt

- Klare Kommunikation über IDs („Schau in 15.53“)

- Begrenzung auf max. 100 Kategorien verhindert Chaos

- Ideal für strukturierte, langfristige Organisation

Nachteile:

- Einrichtung erfordert viel Planung und Strukturdenken

- Nicht spontan nutzbar – neue Ordner brauchen eine ID

- Abgrenzung zwischen Bereichen muss von Anfang an klar sein

- Teamnutzung schwierig ohne Schulung und einheitliche Umsetzung

- ID-Logik muss gepflegt und dokumentiert werden

Die Tag- & Suchmethode verabschiedet sich von festen Ordnerstrukturen und setzt stattdessen konsequent auf Schlagworte („Tags“) und Suchfunktionen. Sie geht davon aus, dass der Aufwand für das manuelle Sortieren in Ordner durch moderne Suchtechnologie überflüssig wird.

Statt eine Datei einem bestimmten Ort zuzuweisen, wird sie mit mehreren Tags versehen – z. B. „Rechnung“, „Projekt X“, „2025“, „Steuer“. Die Datei bleibt an einem zentralen Speicherort (z. B. im Cloud-Root), wird aber über die Tags semantisch erschlossen.

Diese Methode funktioniert besonders gut, wenn man mit Tools arbeitet, die Tags nativ unterstützen (z. B. macOS, Evernote, Obsidian, DEVONthink oder moderne Cloud-Dienste). Die Nutzer:innen trainieren ihre Suchroutine: Wer konsequent benannt und getaggt hat, findet später jede Datei innerhalb von Sekunden – ohne wissen zu müssen, „wo“ sie liegt.

Dabei ersetzt die Kombination aus Dateiname, Tag und Suchfeld das klassische Ordnersystem. Je präziser die Tags und Begriffe gewählt sind, desto besser die Ergebnisse. Auch Synonyme oder Kürzel können verwendet werden.

Diese Methode funktioniert fast wie ein eigenes Mini-Google – man baut sich gewissermaßen eine persönliche, durchsuchbare Datenwelt auf.

Ursprung/Quelle:

Verbreitet durch macOS- und Evernote-Nutzer:innen, empfohlen u. a. in Digital-Declutter-Büchern von Cal Newport und Productivity-Coach Marie Poulin.

🔗 Quelle: Keep Productive – Tag-Based File Systems: Pros & Cons

Wer verwendet sie:

Wissensarbeiter:innen, Kreative, Entwickler:innen, Digital Nomads, Mac-User:innen, Nutzer:innen tagfähiger Tools wie DEVONthink oder Evernote.

Vorteile:

- Höchst flexibel – eine Datei kann mehreren Kategorien zugeordnet sein

- Ideal bei mehrdeutigen Inhalten oder Überschneidungen

- Spart Ordnerstrukturen – Fokus auf Inhalt, nicht Ort

- Schnelles Wiederfinden durch freie Suche (auch per KI-Index)

- Funktioniert systemübergreifend

Nachteile:

- Erfordert Disziplin beim Taggen & Benennen

- Tags müssen konsistent und verständlich gehalten werden

- Tools müssen Tags auch wirklich unterstützen

- Chaos bei fehlender Standardisierung

- Für Teams schwer einheitlich zu implementieren

Die KonMari-Methode – bekannt durch Marie Kondo – wurde ursprünglich für physische Haushalte entwickelt, lässt sich aber erstaunlich gut auf digitale Dateiablagen übertragen.

Kernprinzip: Behalte nur, was dir „Freude bereitet“ oder funktional notwendig ist – der Rest fliegt raus. Dabei werden Dateien nicht nach Funktion, sondern nach emotionaler oder praktischer Relevanz bewertet.

Das Aufräumen erfolgt systematisch in Kategorien (z. B. Bilder, PDFs, Office-Dateien), nicht nach Speicherort. Innerhalb jeder Kategorie geht man Datei für Datei durch und fragt sich: „Brauche ich das wirklich?“ oder „Verursacht diese Datei ein gutes Gefühl?“

Diese Methode eignet sich besonders gut für digitale Frühjahrsputze, etwa bei überquellenden Cloud-Ordnern, verwaisten Downloads oder alten Archivplatten.

Zusätzlich empfiehlt KonMari eine klare Struktur nach Dateitypen und Anlässen, etwa: „Privat – Bilder“, „Arbeit – Verträge“, „Papierkram – Steuer“. Dadurch entsteht ein funktionales, gleichzeitig reduziertes Ordnungssystem, das sich leicht aufrechterhalten lässt.

Die Methode zielt weniger auf dauerhafte Ordnung als auf bewusste Auswahl: Was man wirklich braucht, bleibt. Der Rest wird gelöscht, archiviert oder in einen Nostalgie-Ordner verschoben.

Ursprung/Quelle:

Entwickelt von Marie Kondo, übertragen auf digitale Ablagen von Productivity-Blogger:innen und Ordnungscoaches.

🔗 Quelle: KonMari Digital Cleanout (Marie Kondo x Google Drive)

Wer verwendet sie:

Minimalist:innen, Menschen mit Aufschieberitis, Nutzer:innen überfüllter Cloud-Dienste, Privatanwender:innen, Digital Clean-Up Day-Teilnehmende.

Vorteile:

- Reduziert digitalen Ballast

- Schafft mehr Zufriedenheit & Überblick

- Fördert bewussten Umgang mit Dateien

- Eignet sich gut für Digital Detox oder Umzüge

- Einfacher Einstieg – keine komplexe Struktur nötig

Nachteile:

- Zeitaufwendig bei großem Datenbestand

- „Freude“-Kriterium schwer auf Arbeitsdokumente übertragbar

- Kein dauerhaftes Ordnungssystem – eher ein Reinigungsritual

- Gefahr des Überlöschens (ohne funktionale Redundanzprüfung)

Die Zettelkasten-Methode geht auf den Soziologen Niklas Luhmann zurück, der damit ein analoges System zur Wissensorganisation erschuf – mit Tausenden nummerierten Notizzetteln, die sich gegenseitig referenzierten.

Digital weiterentwickelt wird diese Methode heute in Tools wie Obsidian, Zettlr oder Logseq genutzt – in denen man Dateien (z. B. Notizen, PDFs, Quellen) nicht nach festen Themen sortiert, sondern verlinkt.

Jede Datei wird zum Teil eines Netzwerks. Anstatt starrer Ordner gibt es flache Sammlungen, in denen Inhalte über interne Links, Hashtags oder Schlüsselbegriffe verbunden sind.

Ein Beispiel: Eine Datei zur „Projektplanung“ enthält Links zu „Kommunikationsstrategien“, „Risikomanagement“ und „Zeiterfassung“. So entsteht ein Netzwerk des Denkens – flexibel, organisch wachsend und maximal quervernetzt.

Die Methode ist ideal, wenn man langfristig Wissen aufbaut, Ideen entwickelt oder Inhalte wiederverwendet. Nicht die Ordnung steht im Vordergrund, sondern der Beziehungsraum zwischen den Informationen.

Der Zettelkasten lebt von der Pflege: Notizen müssen präzise, eindeutig und verbindbar sein. Auch externe Dateien (PDFs, Medien) können über Indexdateien eingebunden werden.

Ursprung/Quelle:

Ursprünglich entwickelt von Niklas Luhmann; digitalisiert u. a. durch Sönke Ahrens („How to Take Smart Notes“) und Communitys wie Zettelkasten.de.

🔗 Quelle: Zettelkasten.de – Digitales Zettelkasten-System

Wer verwendet sie:

Akademiker:innen, Wissensarbeiter:innen, Studierende, Autoren, Obsidian-Nutzer:innen, digitale Denker:innen.

Vorteile:

- Stärkt kreative Verbindungen & Assoziationen

- Ermöglicht komplexes, vernetztes Denken

- Skalierbar – keine Ordnerhierarchie nötig

- Flexibel in Struktur & Aufbau

- Unterstützt wiederholte Nutzung & Querverweise

Nachteile:

- Nicht für beliebige Dateitypen geeignet (primär Notizen/Texte)

- Erfordert initiales Konzept und laufende Pflege

- Keine klassische Ablage – Dateien sind „lose“

- Für Teams kaum anwendbar

- Einstieg kann überwältigend sein (Toolkenntnis nötig)

„Dein Gesicht entscheidet.“

Diese Studie* verfolgt mich. Seit Wochen.

96.000 Bewerbungsfotos – analysiert von einer KI, die daraus Persönlichkeitsmerkmale abgeleitet hat:

Big Five. Karrierechancen. Führungspotenzial.

Sogar: Wer wie viel verdienen wird.

Nur aus einem Gesicht.

Doch das Gefährliche kommt erst jetzt:

Die Systeme bewerten, wie du wirkst.

Zuverlässig. Vertrauenswürdig. Kreditwürdig.

Oder eben: nicht passend.

Früher waren es Ethnie, Geschlecht, Alter.

Heute reichen: Stirn. Blick. Knochenstruktur.

Wenn man das weiterdenkt, landet man bei einem dystopischen Szenario:

Menschen lassen sich chirurgisch verändern,

nicht aus Eitelkeit, sondern um die Wahrscheinlichkeit eines Jobs zu erhöhen.

Nicht wegen Schönheit. Sondern, weil das System ihre Gesichter liest wie Zahlenreihen.

Und genau hier wird es ethisch absurd.

Wir reden ständig davon, dass KI neutral sein soll.

Aber was, wenn KI nur unsere Vorurteile hochrechnet?

Was, wenn die neue Schöpfungsfrage nicht mehr lautet:

„Wer bin ich?“

sondern:

„Wie sieht die Maschine mich?“

Ich habe – eher aus Neugier – einen eigenen kleinen Bot gebaut.

Kein Deep-Learning-Modell. Kein Netzwerk-Monster.

Der Bot gibt dir die Big Five aus.

Sagt dir, worauf du „geeignet“ wirkst.

Was du vielleicht „besser lassen solltest“.

Das ist nicht wissenschaftlich.

Es ist ein Spiegel.

Ein Spiel.

Eine Warnung.

Denn was hier ironisch funktioniert, passiert anderswo ganz ohne Ironie

und ohne dein Wissen.

Wenn du testen willst, wie gnadenlos ein Algorithmus aus einem Foto auf deine Persönlichkeit springt:

Der – „Human-Scoring-Bot“

https://chatgpt.com/g/g-691edd7bc904819181e59efbb1484303-human-scoring-bot

Kein Coaching. Kein Urteil.

Nur kontrollierte Zumutung.

___

*Die Studie: „AI Personality Extraction from Faces: Labor Market Implications“ (SSRN, 2025)

Version: 08.06.2025/16.10.2025

- Lade die .shortcut-Datei herunter.

- Öffne die Dateien-App und tippe auf die heruntergeladene Datei.

- Wähle „In Kurzbefehle öffnen“ und dann „Kurzbefehl hinzufügen“.

- Öffne die App „Kurzbefehle“ und suche den Kurzbefehl in deiner Mediathek.

- Tippe auf den Kurzbefehl, um ihn auszuführen.

Optional:

6. Halte den Kurzbefehl in der App gedrückt und wähle „Zum Home-Bildschirm“, um ihn wie eine App zu starten.

7. Oder: Halte den Homescreen gedrückt, tippe auf das „+“ oben links, suche „Kurzbefehle“, füge ein Widget hinzu und wähle deinen Kurzbefehl aus.

Der Dicebreaker-Assistent für dein iPhone

Darf ich vorstellen: mein persönlicher Game Changer.

Ein KI-Assistent, der dir zur Seite steht wie ein guter Freund – nur mit besserem Faktencheck. Egal ob Screenshot, Textausschnitt oder Gesprächsfetzen: Ein Knopfdruck reicht, und du bekommst eine zweite Meinung, eine kritische Einschätzung oder eine schnelle Recherche.

Das Ganze funktioniert auf Basis eines durchdachten Prompts, den ich selbst entwickelt habe und laufend verbessere– präzise, stilistisch angepasst und mit echtem Mehrwert.

Ich freue mich, wenn er auch bei dir einen Unterschied macht. Und falls du tiefer einsteigen willst: Es gibt bereits Varianten, speziell optimiert für iPhone 16 und neuer. Aber dieser hier ist bewusst abwärtskompatibel – für maximale Zugänglichkeit.

Um ihn bestmöglich zu nutzen, hinterlege diesen Shortcut als Kurzbefehl in einem Widget deiner Wahl.

📥 Kurzbefehl „Assistent-Widget“ herunterladenWas, wenn du in Echtzeit schreiben könntest – ohne zu tippen, ohne zu korrigieren, ohne dich zu verbiegen? Was, wenn Produktivität nicht nach Automatisierung klingt, sondern nach dir? Das Dice-Diktat ist kein neues Schreibtool.

Es ist ein Kurzbefehl – gekoppelt mit der Aktionstaste deines iPhones. Ein Knopfdruck genügt. Du sprichst. Der Text erscheint Sekunden später auf dem Bildschirm: korrekt, klar, gegliedert. Nicht generiert. Nicht verändert. Kein Stilverlust. Kein Korrekturstress. Nur du – hörbar, lesbar, sofort.

Ich schreibe so inzwischen fast alles: Mails, Notizen, Nachrichten. Nicht, weil es einfacher ist. Sondern weil es näher dran ist – an meinem Ton, meiner Sprache, meinem Tempo. Die Tastatur fühlt sich dagegen fast umständlich an. Der Unterschied ist nicht laut – aber spürbar. Jeden Tag.

Der Kurzbefehl ist offen. Wer ausprobieren will, kann ihn hier herunterladen:

🔗 Teste Dice-Diktat

Hier kannst du den fertigen Kurzbefehl herunterladen. (iOS26+)

Du bekommst eine Nachricht. Und dann das Übliche: Grübeln. Interpretieren. Zweifeln. Umformulieren. Du willst verständlich, klar, höflich, verbindlich oder halt nicht zu weich klingen. Und dann hängst du trotzdem in einer Antwort fest, die du am Ende nie abschickst oder zehnmal editierst.

Genau dafür habe ich den DiceResponder gebaut.

🎯 Was macht er?

- Er liest deine Nachricht – und zwar zwischen den Zeilen

- Er erkennt, was wirklich gemeint ist: Tonfall, Subtext, unausgesprochene Rollen

- Er liefert dir mehrere Antwortvorschläge – in unterschiedlichen Stilen

(sachlich, empathisch, humorvoll, klar abgrenzend, abwartend usw.) - Und zwar so, dass du sie sofort kopieren & einfügen kannst

Das spart nicht nur Zeit – das spart Entscheidungskraft. Nerven. Lebensenergie.

🧠 Was im Hintergrund mitläuft?

Er analysiert automatisch nach den 10 großen Schulen der Kommunikation. Kein Hexenwerk, sondern saubere Grundlagen:

- Vier-Seiten-Modell (Schulz von Thun)

- Gewaltfreie Kommunikation (Rosenberg)

- Transaktionsanalyse (Berne)

- Axiome der Kommunikation (Watzlawick)

- Kommunikationsstile

- Wertequadrat

- Narrative Analyse (White/Epston)

- Diskursanalyse (Jäger/Foucault)

- Frame-Analyse (Lakoff)

- Konversationsanalyse (Sacks)

All das passiert implizit – du bekommst nicht das Modell, sondern die Wirkung.

✋ Aber ehrlich?

Natürlich ist eine persönlich geschriebene Nachricht immer besser.

Nur: Manchmal ist keine Zeit. Oder man ist nicht in der Stimmung. Oder nicht ganz bei sich.

Und genau dann hilft der DiceResponder. Weil er sortiert, was du fühlst. Und liefert, was du sagen willst – in Sprache, die zu dir passt.

🕶️ Für dich. Für dein Team. Für alle, die ehrlich, aber wirkungsvoll kommunizieren wollen – auch dann, wenn es schnell gehen muss.

🔗 Teste den DiceResponder

In der modernen Büro- und Verwaltungskommunikation sind E-Mails ein zentrales Werkzeug. Eine professionell verfasste E-Mail zeichnet sich durch Klarheit, Höflichkeit und effiziente Informationsvermittlung aus. Im Folgenden finden sich bewährte Modelle und Theorien der Kommunikation, konkrete Methoden zur Optimierung von E-Mail-Inhalten sowie praxisnahe Tipps für den alltäglichen E-Mail-Gebrauch. Ziel ist eine kompakte, verständliche und fundierte Sammlung von Methoden, die sofort anwendbar ist – für Mitarbeiter*innen in Verwaltung, Projektleitung, Öffentlichkeitsarbeit und anderen Bereichen.

Ursprung:

Das AIDA-Modell wurde 1898 vom US-Werbestrategen Elmo Lewis entwickelt. Ursprünglich als Stufenmodell für Verkaufsgespräche und Werbung gedacht, hat es sich als zeitlos einfaches Prinzip etabliert.

Beschreibung:

AIDA steht für Attention (Aufmerksamkeit erregen), Interest (Interesse wecken), Desire (Verlangen auslösen) und Action (zur Handlung führen). Die Kommunikation wird so aufgebaut, dass sie Schritt für Schritt die Aufmerksamkeit der Leser gewinnt, Interesse aufrechterhält, ein Bedürfnis erzeugt und schließlich zu einer Handlung motiviert – etwa einer Antwort oder Entscheidung.

Anwendungsfelder:

Neben Werbung und Marketing eignet sich AIDA besonders für Newsletter oder interne E-Mails mit Handlungsaufforderung. Auch Projektleitende können AIDA nutzen, um z. B. das Team für ein Vorhaben zu begeistern.

Vorteile:

Klare Checkliste mit logischer Abfolge; besonders hilfreich für persuasive E-Mails. Das Modell unterstützt dabei, strukturierte und wirkungsvolle Texte zu schreiben.

Nachteile:

Nicht jede Kommunikation folgt der starren AIDA-Struktur. Bei rein informativen E-Mails wirkt der Aufbau eventuell zu schematisch oder überzogen.

Beispiel:

„Wussten Sie, dass unser Produkt einen neuen Rekord gebrochen hat?“ (Attention) – „Unsere Abteilung hat 20 % mehr Anfragen erhalten…“ (Interest) – „Mit einer neuen Software könnten wir diese Anfragen effizienter bearbeiten…“ (Desire) – „Lassen Sie uns diese Investition am Freitag besprechen.“ (Action)

Ursprung:

Bekannt durch Barbara Minto und ihr „Pyramid Principle“, entwickelt in den 1970er-Jahren bei McKinsey zur Strukturierung komplexer Informationen in der Geschäftskommunikation.

Beschreibung:

SCQA steht für Situation, Complication, Question und Answer. Ausgangspunkt ist die aktuelle Lage, darauf folgt ein Problem oder Wendepunkt, aus dem eine zentrale Frage entsteht, die dann beantwortet wird. Die Lösung wird gleich zu Beginn genannt („Bottom Line Up Front“).

Anwendungsfelder:

Geeignet für Entscheidungsvorlagen, Projektupdates oder Problemlösungs-E-Mails – besonders an Führungskräfte.

Vorteile:

Hohe Klarheit, da die Antwort gleich kommt. Gut geeignet für vielbeschäftigte Leser und komplexe Inhalte.

Nachteile:

Weniger für dialogische Kommunikation geeignet. Wenn Frage oder Antwort nicht richtig gewählt sind, wirkt die Argumentation unplausibel.

Beispiel:

„Der Kundenservice bearbeitet 50 Anfragen täglich.“ (Situation) – „Mit dem neuen Produkt stieg das Volumen um 30 %.“ (Complication) – „Wie halten wir die Qualität?“ (Question) – „Einführung eines Chatbots zur Entlastung.“ (Answer)

Ursprung:

Ein klassisches Kommunikationsmodell aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Verbreitet in Business-Trainings, besonders im angloamerikanischen Raum.

Beschreibung:

Die sieben Cs stehen für: Clear, Concise, Concrete, Correct, Coherent, Complete, Courteous. Sie bilden eine Checkliste für gute schriftliche Kommunikation: verständlich, kurz, konkret, korrekt, logisch, vollständig und höflich.

Anwendungsfelder:

Universell einsetzbar – bei E-Mails, Berichten oder Präsentationen. Im E-Mail-Alltag eine gute Gegenlese-Checkliste.

Vorteile:

Hilft, Verständlichkeit, Höflichkeit und Vollständigkeit zu sichern. Wirkt professionell und vermeidet typische Fehler.

Nachteile:

Allgemein gehalten – man muss die einzelnen Prinzipien situationsbezogen abwägen (z. B. Concise vs. Complete).

Beispiel:

Vorher: „Wollte nur nochmal nachhaken, ob Sie… eventuell…“ – Nachher: „Haben Sie die Unterlagen erhalten? Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.“

Ursprung:

Aus der US-Militärkommunikation stammend, heute auch in Verwaltung und Beratung weit verbreitet.

Beschreibung:

Die zentrale Aussage oder Empfehlung wird direkt am Anfang genannt – keine lange Einleitung, keine Hinführung. Der Hintergrund folgt im Anschluss.

Anwendungsfelder:

Effektiv bei Entscheidungsvorlagen, Eskalationen, Führungskräftekommunikation oder dringenden Anfragen.

Vorteile:

Spart Zeit, erhöht Klarheit, zeigt Professionalität. Der Leser versteht sofort, worum es geht.

Nachteile:

Kann bei sensiblen Themen zu direkt wirken. In manchen Kulturen oder Kontexten wird ein sanfterer Einstieg erwartet.

Beispiel:

„Ich benötige Ihre Freigabe für den Vertragsentwurf bis Freitag 10. August, 12 Uhr.“ (BLUF) – Danach: Begründung und Kontext zur Messe.

Ursprung:

In den 1960ern in der US Navy entwickelt („Keep It Simple, Stupid“), später im Business-Umfeld als Kommunikationsprinzip etabliert.

Beschreibung:

Konzepte und Texte sollen so einfach wie möglich gehalten werden – klare Sprache, kurze Sätze, keine unnötige Komplexität. Ziel ist es, schneller verstanden zu werden.

Anwendungsfelder:

Besonders nützlich bei Anleitungen, Kundeninfos, Projektkommunikation oder Newslettern. Auch für interne Mails empfehlenswert.

Vorteile:

Einfachheit spart Zeit und minimiert Missverständnisse. Der Leser versteht die Botschaft sofort und kann effizient reagieren.

Nachteile:

Zu viel Vereinfachung kann zu unpräzisen Aussagen führen. KISS ersetzt keine inhaltliche Tiefe, sondern fordert einfache Darstellung.

Beispiel:

Ohne KISS: „Ich übersende Ihnen anbei…“ – Mit KISS: „Wie besprochen im Anhang: die Projektdokumentation.“

Ping! Schon wieder eine neue E-Mail. Und noch eine. Dein Posteingang fühlt sich an wie ein Endlos-Spiel, in dem du nie gewinnen kannst – für jede erledigte Mail ploppen zwei neue auf. Kommt dir das bekannt vor? Willkommen im Club! Überforderung, Stress, die Angst, etwas Wichtiges zu übersehen – all das gehört längst zum digitalen Arbeitsalltag, obwohl du eigentlich nur in Ruhe deinen Job machen willst.

Mach dir keine Vorwürfe – das Problem bist nicht du, sondern das System. E-Mails sind zu einem strukturellen Problem der modernen Arbeitswelt geworden, kein individuelles Versagen. Durchschnittlich 26 berufliche Mails gehen täglich in jedem deutschen Postfach ein (bitkom.org) – fühlt sich nach noch mehr an, oder? Kein Wunder, dass man da leicht den Überblick verliert. Viele von uns ertappen sich dabei, im Minutentakt das Postfach zu aktualisieren, um ja nichts zu verpassen – als würde ständiges Checken die Flut eindämmen. Spoiler: Tut es nicht. Stattdessen sorgt es für Dauerstress, ähnlich einem Hamsterrad aus Mails.

Die gute Nachricht? Es geht auch anders. Du kannst dein E-Mail-Chaos bändigen – ohne Zauberei, aber mit ein paar cleveren Methoden. Ob Inbox Zero, GTD (Getting Things Done) oder das 4D-Prinzip – hier findest du sechs bewährte Ansätze, mit denen du die Kontrolle zurückeroberst plus eine ungewöhnliche neue Methode, die noch wenig verbreitet, aber vielversprechend ist.

Quelle: Merlin Mann (Produktivitätsblogger auf 43 Folders, ca. 2006)

– basierend auf Prinzipien aus Getting Things Done. Beschreibung: Inbox Zero zielt darauf ab, den Posteingang dauerhaft leer zu halten bzw. jede neue E-Mail sofort zu verarbeiten. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass „Zero“ weniger das buchstäbliche Null Nachrichten bedeutet, sondern den Zustand beschreibt, dass der Kopf keine offene Schleife mehr mit dem Posteingang hat. Mann betont, dass es darum geht, möglichst wenig Zeit im E-Mail-Postfach zu verbringen, indem jede Mail effizient abgehandelt wird. Jede eingehende Nachricht wird gemäß Merlin Manns Ansatz einer von fünf Aktionen zugeführt: Löschen, Delegieren, Beantworten, Aufschieben oder Erledigen. So bleibt nichts Unbearbeitetes im Eingang liegen und man „reklamiert” die Kontrolle über das eigene Postfach zurück.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

- Inbox sichten und filtern: Entfernen Sie zuerst alle unwichtigen oder nicht essenziellen E-Mails. Newsletter, Werbung und Benachrichtigungen sollten konsequent gelöscht oder archiviert werden.

(Tipp für Gmail: Nutzen Sie die Unsubscribe-Funktion oder Filterregeln, um solche Mails automatisch zu archivieren. In Kopano: Erstellen Sie Regeln, die Newsletter in einen separaten Ordner verschieben.) - Für jede Mail eine Entscheidung treffen: Arbeiten Sie den Posteingang top-down durch. Öffnen Sie jede E-Mail nur einmal und entscheiden Sie sofort über das weitere Vorgehen: Entweder sofort beantworten (wenn eine Antwort nötig ist), delegieren (an Kollegen weiterleiten), auf eine Wiedervorlage legen oder terminieren (wenn späteres Bearbeiten nötig ist), oder schlicht löschen/archivieren, falls keine Aktion erforderlich ist.

(In Gmail: Nutzen Sie z. B. die Snooze-Funktion, um E-Mails für später erneut erscheinen zu lassen, oder markieren Sie Mails mit Stern/Aufgabe für Wiedervorlage. In Kopano: Verschieben Sie Mails, die später erledigt werden sollen, in einen „Wiedervorlage“-Ordner oder setzen Sie einen Tag/Follow-up.) - Posteingang auf Null bringen: Fahren Sie mit Schritt 2 fort, bis der Posteingang komplett leer ist. Jeder bearbeitete Vorgang wird aus dem Eingang entfernt (z. B. durch Archivieren in Gmail oder Verschieben in Unterordner bei Kopano).

- Regelmäßige Aufräumzeiten einplanen: Planen Sie feste Zeiten am Tag ein, um neue E-Mails in diesem Sinne zu verarbeiten, damit der Eingang nicht wieder volllaufen kann. Viele Anwender prüfen z. B. morgens, mittags und vor Feierabend je einmal ihre E-Mails und wenden dabei konsequent die obigen Schritte an, anstatt ständig nebenbei ins Postfach zu schauen.

Vorteile:

- Klare Struktur und kein „E-Mail-Stau“ – man behält stets den Überblick und reduziert Stress durch einen leeren Posteingang.

- Fördert schnelle Reaktionszeiten und konsequente Entscheidungen (jede Mail wird einmal angefasst und sofort zugeordnet).

- Durch das Aufbrechen der E-Mail-Flut in konkrete Aktionen gewinnt man geistige Kapazität für wichtigere Aufgaben außerhalb des Postfachs.

Nachteile:

- Erfordert Disziplin und konsequente Anwendung – schon wenige Tage Nachlässigkeit lassen den Eingang wieder volllaufen.

- Kann zeitaufwändig werden: Die Jagd nach der leeren Inbox verleitet evtl. dazu, zu viel Zeit mit E-Mails zu verbringen (Perfektionismus-Falle).

- Nicht immer realistisch: In sehr kommunikationsintensiven Jobs ist es u. U. nicht möglich, laufend alle Mails abzuarbeiten, und man muss dennoch unerledigte Mails im Postfach lassen.

Quelle: David Allen (Produktivitätsguru, Buch Getting Things Done, 2001)

– GTD ist ein ganzheitliches Zeitmanagement-System, das auch auf E-Mails angewendet werden kann. Beschreibung: GTD überträgt den Gedanken der Eingangskorb-Leerung und klaren nächsten Aktionen auf das E-Mail-Postfach. Das Prinzip: Der E-Mail-Eingang ist wie ein Posteingangskorb, der regelmäßig auf Null geleert wird, indem jede Mail in den GTD-Workflow eingespeist wird. Zentral ist dabei die 2-Minuten-Regel: Alles was sich in unter 2 Minuten erledigen lässt, wird sofort beim ersten Lesen bearbeitet. Alle anderen Mails werden nicht im Posteingang liegen gelassen, sondern systematisch organisiert: Entweder als Aufgabe notiert, in einen passenden Ordner verschoben oder delegiert. David Allen empfiehlt hierfür insbesondere zwei spezielle Ordner: „Action“ (für E-Mails, die noch eine eigene Aktion von Ihnen erfordern) und „Waiting For“ (für E-Mails, bei denen Sie auf die Aktion/Antwort anderer warten). Diese halten alle unerledigten Mail-Aufgaben sichtbar, während der eigentliche Posteingang frei bleibt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

- Eingang regelmäßig durchgehen: Nehmen Sie sich ein- bis mehrmals täglich Zeit, um den gesamten Posteingang nach GTD zu verarbeiten.

- Sofort erledigen (2-Minuten-Regel): Öffnen Sie die erste ungelesene Mail. Kann die darin geforderte Aktion (Antwort, Info, Entscheidung) in unter 2 Minuten abgeschlossen werden? Wenn ja – erledigen Sie es sofort und schließen Sie die Mail dann ab

(in Gmail z. B. „Archivieren“, in Kopano in Archiv-Ordner verschieben). Dieser Sofortvollzug verhindert, dass einfache Dinge sich ansammeln. - Zu erledigende Mails herausfiltern: Ist die Bearbeitung aufwändiger (>2 Minuten) oder müssen Sie etwas dafür tun, was Zeit braucht? Dann überführen Sie die Mail in Ihr Aufgaben-System: Verschieben Sie sie in den Action/„Aufgaben“-Ordner oder markieren Sie sie eindeutig (z. B. mit einem farbigen Label „Action“ in Gmail, oder einem Kategorie-Tag in Kopano). Diese E-Mails stehen jetzt auf Ihrer persönlichen To-Do-Liste.

- Delegierte oder wartende Punkte tracken: Enthält die Mail eine Anfrage oder Aufgabe, die Sie an jemanden delegieren oder auf dessen Antwort Sie warten? Leiten Sie die Mail weiter (delegieren) und verschieben Sie die originale Nachricht anschließend in den Ordner „Waiting for“ (Warten).

(Tipp: In Gmail können Sie stattdessen ein Label „Warten“ verwenden oder Tools wie Boomerang nutzen, um an ausstehende Antworten erinnert zu werden. In Kopano können Sie einen Wiedervorlage-Ordner „Warten auf“ einrichten.) - Nicht benötigte Mails archivieren: Alles, was weder innerhalb 2 Minuten zu erledigen ist noch eine Aktion erfordert, kommt konsequent aus dem Eingang raus. Löschen Sie Junk und irrelevante Infos sofort. Archivieren Sie E-Mails, die Sie nur zur Kenntnis genommen haben oder später evtl. als Referenz brauchen (Gmail bietet die Archiv-Funktion; in Kopano verschieben Sie solche Mails z. B. in einen Archiv-Ordner).

- Regelmäßig überprüfen: Schauen Sie mindestens täglich in den Action-Ordner und bearbeiten Sie die dort gesammelten Aufgaben-E-Mails. Ebenso sollten Sie den Waiting-For-Ordner im Blick behalten, um ggf. nachhaken zu können. David Allen betont, dass man diese Nachhalte-Ordner regelmäßig prüfen muss, damit sie funktionieren – sonst geraten die ausgelagerten Mail-Aufgaben „aus den Augen, aus dem Sinn“.

Vorteile:

- GTD bietet einen klaren Prozess für jede E-Mail: Nichts bleibt unentschieden liegen, jede Mail findet ihren Platz (erledigt, delegiert oder terminiert).

- Durch die 2-Minuten-Regel werden viele kleine Aufgaben sofort erledigt – das beschleunigt die Abarbeitung enorm.

- Der Posteingang wird zum Sammelpunkt statt zum Dauer-Arbeitsplatz. Man behält die Kontrolle und integriert E-Mails in das eigene Aufgabenmanagement, statt reaktiv im Postfach zu verharren.

- GTD ist ganzheitlich: E-Mails werden in den Kontext aller Aufgaben gestellt; das verhindert, dass man E-Mail-Aufgaben isoliert behandelt und wichtigere Aufgaben vernachlässigt.

Nachteile:

- Aufwand in der Einrichtung: Das Anlegen von Ordnern/Labels und das Disziplinieren der eigenen Arbeitsgewohnheiten kostet zu Beginn etwas Zeit.

- Regelmäßige Reviews nötig: Wie Allen selbst warnt, erfordert es Gewohnheit, die Action- und Waiting-Ordner wirklich täglich durchzusehen. Tut man das nicht, drohen wichtige Mails dort „unterzutauchen“.

- GTD als System kann für manche zu komplex wirken – nicht jeder möchte seine E-Mails so strikt nach einem festen Workflow managen.

- In E-Mail-Clients ohne gute Filter-/Label-Funktionen (oder bei sehr hohem Mailaufkommen) stößt die Methode ggf. an Grenzen, da man manuell sehr diszipliniert sortieren muss.

Quelle: Zeitmanagement-Ansatz, u. a. von Microsoft empfohlen

– häufig in Unternehmensschulungen gelehrt. Beschreibung: Die 4D-Methode ist ein einfaches Entscheidungsraster für eingehende E-Mails. Jede neue Mail wird sofort einer von vier Kategorien zugeordnet: Löschen (Delete), Erledigen (Do), Delegieren (Delegate) oder Verschieben (Defer). Das Ziel ist, den Posteingang durch rasches Triage schlank zu halten und E-Mails effizient zu bearbeiten. Das Vorgehen ähnelt teils dem GTD-Prinzip und der Inbox-Zero-Philosophie, ist aber noch simplifizierter. Im Grunde entspricht „Do“ dem sofort Bearbeiten (bei kurzen, schnellen Aufgaben), „Delete“ dem Aussortieren, „Delegate“ dem Weiterleiten an Zuständige und „Defer“ dem Aufschieben auf später (mit dem Anspruch, einen festen Zeitpunkt oder Ort dafür einzuplanen). Wichtig ist, sofort zu entscheiden, was mit jeder Mail geschehen soll – so bleibt nichts Unnötiges im Posteingang liegen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

- E-Mail öffnen und Option auswählen: Gehen Sie neue E-Mails nacheinander durch und treffen Sie jeweils unmittelbar eine Entscheidung nach den 4 Ds:

- Delete (Löschen): Ist die Mail unwichtig, irrelevant oder nach Kenntnisnahme nicht weiter von Wert? Löschen Sie sie umgehend.

(Gilt auch für Archivieren, falls Sie lieber archivieren statt löschen.) Viele Newsletter oder Benachrichtigungen gehören in diese Kategorie – evtl. gleich abbestellen, um zukünftige Mails zu vermeiden. - Do (Erledigen): Handelt es sich um eine Aufgabe, die sofort erledigt werden kann? Dann erledigen Sie sie sofort.

Faustregel: Alles was in ca. 2 Minuten machbar ist (Antwort senden, kurze Info geben, kleine Aufgabe), sollte direkt gemacht werden, damit es später keine Zeit mehr beansprucht. Danach Mail archivieren/löschen. - Delegate (Delegieren): Ist jemand anderes zuständig oder besser geeignet, diese Mail-Aufgabe zu erledigen? Leiten Sie die Mail an die entsprechende Person weiter.

Damit ist die Aufgabe aus Ihrem Bereich. Optional: setzen Sie einen Reminder, damit Sie ggf. nachverfolgen können, ob derjenige reagiert (z. B. sich selbst auf CC, oder in Kopano die Mail in „Warten auf“-Ordner kopieren). - Defer (Verschieben/Aufschieben): Braucht die Mail eine ausführlichere Bearbeitung, für die Sie jetzt keine Zeit haben, oder ist sie wichtig, aber nicht dringend? Dann verschieben Sie die Bearbeitung auf später.

Legen Sie die Mail in einen Wiedervorlage- oder „Später bearbeiten“-Ordner und setzen Sie sich eine Erinnerung darauf – z. B. durch die Snooze-Funktion in Gmail (E-Mail taucht dann zum gesetzten Zeitpunkt wieder im Posteingang auf) oder einen Kalendereintrag in Kopano mit Verweis auf die Mail. So geht die Mail nicht vergessen.

- Delete (Löschen): Ist die Mail unwichtig, irrelevant oder nach Kenntnisnahme nicht weiter von Wert? Löschen Sie sie umgehend.

- Umsetzen: Führen Sie die gewählte Aktion sofort aus (löschen, beantworten, weiterleiten oder terminieren). Wichtig: Der Posteingang sollte nach der Entscheidung leer sein – unbearbeitete Mails wandern entweder in den Papierkorb, in Erledigt/Archiv oder in einen der speziellen Ordner (Delegiert/Warten oder Wiedervorlage).

- Wiedervorlagen abarbeiten: Planen Sie feste Zeiten ein, um den Wiedervorlage-Ordner (Defer) durchzugehen, damit aufgeschobene Aufgaben tatsächlich erledigt werden. Ebenso prüfen Sie nach Bedarf den „Delegiert“/Warten-Ordner, um sicherzustellen, dass Delegiertes auch von den anderen bearbeitet wird.

Vorteile:

- Einfach und schnell: Das 4D-Schema ist leicht merkbar und schnell anwendbar – es zwingt zu einer sofortigen Entscheidung bei jeder Mail.

- Verhindert effektiv, dass Mails liegenbleiben: Alles wird in dem Moment eingeordnet, wodurch der Posteingang übersichtlich bleibt.

- Hilft, Prioritäten zu setzen – man konzentriert sich auf das, was jetzt erledigt oder entschieden werden muss, und schiebt weniger Dringendes bewusst auf einen späteren Zeitpunkt (mit System).

- Lässt sich in nahezu jedem Mail-Tool umsetzen (Ordner für Wiedervorlage, Regeln fürs Löschen etc., wie oben beschrieben, sind überall verfügbar).

Nachteile:

- Nicht jede E-Mail passt sauber in eine der vier Schubladen – es gibt Grauzonen (z. B. Mails, die man nicht löschen will, aber auch nicht genau weiß, wann erledigen – hier besteht die Gefahr, dass „Defer“ zum Prokrastinieren verleitet).

- Das System lebt von Selbstdisziplin: „Verschobene“ Mails müssen tatsächlich nachverfolgt werden; wer das versäumt, findet sich schnell mit einem überquellenden Wiedervorlage-Ordner wieder.

- In Teams mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit kann „Defer“ schwierig sein – wenn alle sofort antworten, man selbst aber nach 4D erstmal vieles verschiebt, könnte das als Unzuverlässigkeit ausgelegt werden, falls keine transparente Kommunikation darüber erfolgt.

- Bei sehr hohem E-Mail-Aufkommen stößt auch dieses Raster an Grenzen, da man zwar schneller entscheidet, aber trotzdem die Masse bewältigen muss – man spart Zeit, aber zaubern kann 4D auch nicht.

Quelle: Zeitmanagement-Grundsatz aus der Büro-Organisation (verbreitet durch zahlreiche Produktivitätscoaches, ab 20. Jhdt.)

Akronym „OHIO“ = Only Handle It Once. Beschreibung: Das OHIO-Prinzip fordert, jede hereinkommende Information (z. B. ein Papierdokument oder eine E-Mail) nur ein einziges Mal in die Hand zu nehmen und dann vollständig zu bearbeiten. Übertragen auf E-Mails heißt das: Wenn Sie eine E-Mail öffnen, müssen Sie sie sofort „fertig“ machen. „Fertig machen“ bedeutet entweder direkt beantworten, archivieren, weiterleiten oder auf eine To-Do-Liste setzen – Hauptsache, Sie schließen die Mail jetzt ab. Ziel ist es, das ineffiziente mehrfaches Lesen und Aufschieben zu eliminieren. OHIO verwandelt den Umgang mit E-Mails von einem ständigen Hin- und Her (öffnen, lesen, wieder ungelesen markieren, später erneut lesen…) zu einem entschlossenen Abarbeiten in definierten Sessions. Praktisch überschneidet sich das mit Methoden wie Inbox Zero oder 4D, es ist jedoch eher ein disziplinierendes Motto als eine formal strukturierte Methode.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

- Bewusst E-Mails öffnen: Wenden Sie OHIO am besten an, indem Sie E-Mails nur zu Zeiten öffnen, in denen Sie auch bereit sind, etwas damit zu tun. Vermeiden Sie das reflexhafte Checken zwischendurch. Wenn Sie eine E-Mail öffnen, nehmen Sie sich vor, diese nicht ungelesen zurückzulassen.

- Sofort verarbeiten: Lesen Sie die Mail und entscheiden Sie unmittelbar, was damit geschehen soll – hier greifen im Grunde dieselben Aktionen wie bei 4D/GTD: Antworten, delegieren, archivieren oder in eine Aufgabenliste überführen. Wichtig: Kein „Später nochmal lesen“! Markieren Sie sie nicht einfach wieder als ungelesen, sondern treffen Sie jetzt eine Maßnahme. Notfalls nutzen Sie eine Snooze-Funktion oder setzen sich selbst eine Erinnerung, falls die komplette Bearbeitung genau jetzt nicht möglich ist – aber die Mail verlässt Ihren Posteingang im Moment der ersten Betrachtung.

- Posteingang schließen: Nachdem Sie die anstehenden geöffneten Mails nach OHIO behandelt haben, schließen Sie Ihr Mailprogramm wieder, bis zur nächsten geplanten Session (siehe auch nächste Methode „Batching“). OHIO zwingt Sie somit, E-Mails in dedizierten Zeitblöcken und mit voller Aufmerksamkeit zu behandeln, statt ständig Häppchen-Arbeit zu machen.

- Beispiel (Gmail & Kopano): In Gmail können Sie OHIO unterstützen, indem Sie gelesene Mails automatisch aus dem Posteingang entfernen – z. B. per Filter oder indem Sie nach Beantwortung auf „Archivieren“ klicken (die Mail bleibt auffindbar, aber nicht mehr im Eingang). Falls Sie später tätig werden müssen, nutzen Sie „Aufgaben“ oder „Snooze“. In Kopano ähnliches Vorgehen: Gelesene Mails entweder direkt löschen/archivieren oder per Rechtsklick eine Aufgabe daraus erstellen. Ziel: Nichts bleibt als „gelesen, aber unerledigt“ im Posteingang liegen.

Vorteile:

- Maximale Effizienz: Sie sparen sich das wiederholte Lesen derselben Mail. Jede Nachricht wird nur einmal betrachtet und dann aus dem Weg geräumt – das reduziert mentale Belastung und Zeitverschwendung.

- Fördert Entscheidungsfreude: OHIO trainiert, schneller Entscheidungen zu treffen (Antworten jetzt? Weg damit? Weiterleiten?). Diese Haltung kann auch auf andere Arbeitsbereiche ausstrahlen und insgesamt die persönliche Produktivität steigern.

- Weniger Posteingangs-Stress: Wenn konsequent nichts „halbfertig“ im Eingang bleibt, entsteht ein Gefühl der Kontrolle. Man sieht nur unbehandelte Mails – nichts schmort heimlich vor sich hin.

- Weniger Ablenkung: Wer nach OHIO arbeitet, wird sich angewöhnen, seltener ins Postfach zu schauen – nämlich nur dann, wenn man auch wirklich Zeit hat, die Mails zu bearbeiten. Das verringert ständige Unterbrechungen.

Nachteile:

- Schwer durchzuhalten: Wie Dave Stuart Jr. anmerkt, klingt OHIO simpel, aber kaum jemand schafft es durchgängig. Es erfordert viel Selbstdisziplin, wirklich jede Mail beim ersten Öffnen abschließend zu bearbeiten – vor allem bei komplexen Anliegen.

- Nicht immer praktikabel: Manchmal kann man eine Mail nicht sofort fertig bearbeiten (z. B. weil Informationen fehlen oder weil es gerade zeitlich nicht passt). Streng nach OHIO dürften Sie diese Mail dann gar nicht erst öffnen – was realistisch nicht immer geht.

- Kontext-Wechsel: OHIO kann dazu führen, dass man aus tief konzentrierter Arbeit herausgerissen wird, um eine eintreffende Mail sofort zu bearbeiten. Das kann kontraproduktiv sein, daher sollte man OHIO immer mit Zeitblockierung kombinieren (siehe nächster Punkt), um nicht dauernd in neue Aufgaben gezogen zu werden.

- Stress bei hohem Volumen: Bei einem sehr hohen E-Mail-Aufkommen kann OHIO auch überfordernd wirken – die Forderung, alles sofort zu erledigen, ist dann nicht mehr erfüllbar. Hier muss man realistisch bleiben und ggf. Kombinationen mit Priorisierungsregeln nutzen.

Quelle: Weit verbreitete Produktivitäts-Empfehlung, u. a. populär gemacht durch Tim Ferriss (4-Stunden-Woche) und Cal Newport (Deep Work). Auch viele Unternehmen empfehlen, E-Mail-Zeiten einzuplanen statt dauerhafter Verfügbarkeit.

Beschreibung: Beim E-Mail-Batching geht es darum, die E-Mail-Bearbeitung in festen Zeitblöcken zu bündeln, anstatt ständig nebenbei E-Mails zu checken. Das heißt, man schaut z. B. nur 2–3 Mal am Tag ins Postfach (etwa morgens, mittags, nachmittags) und arbeitet dann alle neuen E-Mails konzentriert ab, während man außerhalb dieser Zeiten das Postfach geschlossen lässt. Diese Methode zielt darauf ab, ständige Unterbrechungen zu vermeiden und fokussiertes Arbeiten zu ermöglichen. Indem E-Mails gebündelt verarbeitet werden, minimiert man Kontextwechsel: Man ist entweder im „E-Mail-Modus“ oder im „Projektmodus“, aber nicht beides durcheinander. Viele Anwender koppeln das mit den oben genannten Methoden – z. B. wird in den geplanten E-Mail-Blöcken dann nach der 4D- oder Inbox-Zero-Methode verfahren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

- Feste E-Mail-Zeiten definieren: Entscheiden Sie vorab, wann und wie oft pro Tag Sie E-Mails bearbeiten wollen. Z. B. dreimal täglich für je 30 Minuten – etwa um 9:00, 13:00 und 16:30 Uhr. Tragen Sie sich diese Zeiten als Termine in Ihren Kalender ein.

- Benachrichtigungen abstellen: Schalten Sie E-Mail-Push-Benachrichtigungen auf dem Desktop und Smartphone aus. Zwischen den definierten Zeiten sollten Sie nicht vom Mail-Eingang abgelenkt werden.

- Posteingang in Block abarbeiten: Öffnen Sie zu den geplanten Zeiten Ihr Postfach und bearbeiten Sie die anstehenden E-Mails gebündelt. Nutzen Sie dabei gerne ein System wie oben (Inbox Zero, 4D etc.), um schnell zu entscheiden und den Eingang leer zu ziehen. Da Sie jetzt konzentriert nur E-Mails machen, können Sie effizienter sein.

- Kommunizieren Sie Ihre Zeiten (optional): Falls in Ihrem Umfeld eine sofortige Antwortkultur herrscht, kann es hilfreich sein, Kollegen kurz wissen zu lassen, dass Sie E-Mails gebündelt bearbeiten. Manche richten eine Abwesenheitsnotiz ein à la „Ich lese E-Mails um 11 und 16 Uhr – in dringenden Fällen rufen Sie mich bitte an.“ Dies setzt Erwartungsmanagement und reduziert Druck.

- Disziplin wahren: Halten Sie sich konsequent an die geplanten Zeiten. Es kann anfangs ungewohnt sein, zwischendurch nicht ins Postfach zu schauen. Erinnern Sie sich daran, dass wirklich dringende Angelegenheiten Sie anderweitig erreichen werden. Studien haben gezeigt, dass das ständige „Inbox-Checking“ immense Zeit verschwendet, während gebündeltes Bearbeiten effizienter ist.

Vorteile:

- Weniger Unterbrechungen: Sie schützen Ihre Deep-Work-Phasen. Statt alle paar Minuten ein Auge aufs Postfach zu werfen, können Sie sich anderen Aufgaben ungestört widmen – E-Mails werden in festem Rahmen erledigt.

- Höhere Produktivität: Durch das Batchen vermeiden Sie Kontextwechsel. Das Gehirn muss sich seltener umstellen, was effizientes Arbeiten fördert. Viele Nutzer berichten, dass sie ihre Mail-Flut in erstaunlich kurzer Zeit bewältigen, wenn sie sich dedizierte 30-Minuten-Blöcke nehmen (statt dauernd nebenbei).

- Stressreduktion: Das permanente Gefühl, „jederzeit erreichbar zu sein“, nimmt ab. Sie haben einen Plan, wann Sie E-Mails erledigen, und können außerhalb dieser Zeiten entspannter an Aufgaben arbeiten, ohne FOMO (Fear of Missing Out) bezüglich neuer Mails.

- Priorisierung wichtiger Aufgaben: Indem Sie E-Mails auf bestimmte Zeiten beschränken, bleibt mehr zusammenhängende Zeit für Kernaufgaben. Die wichtigen Projekte rücken so nicht ständig zugunsten des E-Mail-Klein-kleins in den Hintergrund.

Nachteile:

- Mögliche Verzögerungen: Wenn Sie Pech haben, kommt genau 5 Minuten nach Ihrem letzten Check eine wirklich dringende E-Mail und Sie sehen sie erst Stunden später. In zeitkritischen Arbeitsumgebungen kann Batch-Processing daher heikel sein – man muss einen Weg finden, wirklich Dringliches abzufangen (etwa durch telefonische Kontaktaufnahme seitens der Kollegen).

- Erwartungshaltung im Team: Nicht jede Unternehmenskultur unterstützt es, dass E-Mails erst nach einigen Stunden beantwortet werden. Ohne Absprache kann Batching zu Irritationen führen („Warum antwortet er nicht?“). Hier muss ggf. Aufklärungsarbeit geleistet werden.

- Selbstdisziplin erforderlich: Die Methode klingt einfacher als sie ist – viele verfallen doch in alte Muster und checken zwischendurch „nur mal kurz“ die Mails. Dann verliert das Konzept seine Wirkung. Man muss rigoros sein und vielleicht das Mailprogramm komplett schließen oder Internet temporär kappen, um nicht in Versuchung zu geraten.

- Passt nicht für alle Rollen: In manchen Jobs (z. B. im Kundensupport oder Management) muss man reaktionsschnell sein. Dort ist diese Methode nur eingeschränkt anwendbar oder erfordert zumindest eine Vertretung, die dringende Anfragen zeitnah sichtet.

Quelle: Gina Trapani (Gründerin von Lifehacker.com), ca. 2007

Beschreibung: Das Trusted Trio (dt. etwa „Vertrauenswürdiges Trio“) ist eine einfache Struktur aus drei Kernordnern, mit der sich ein Posteingang organisieren lässt. Trapani schlug dieses System vor, nachdem sich zu komplizierte Mehrordner-Systeme als unpraktisch erwiesen. Die drei Ordner lauten: Follow-Up (Nachfassen/Erledigen), Hold (Bereithalten) und Archive (Archiv). Jede Mail wandert aus dem Posteingang in einen dieser drei Orte:

- Follow-Up: Enthält alle E-Mails, die noch eine Aktion von Ihnen brauchen – sei es eine längere Antwort (>2 Minuten Aufwand) oder eine Aufgabe, die sich aus der Mail ergibt. Alles hier stellt praktisch Ihre E-Mail-To-Do-Liste dar.

- Hold: Hier kommen Mails hinein, die keine unmittelbare Aktion erfordern, die Sie aber in den nächsten Tagen griffbereit halten wollen. Beispiele: Informationen zu einem baldigen Meeting, E-Mails, auf deren Antwort Sie kurzfristig warten (ähnlich „Warten auf“), oder Tickets/Bestätigungen für anstehende Termine. „Hold“ ist quasi ein Kurzzeit-Archiv für Wichtiges, das in nächster Zeit relevant wird.

- Archive: Das Langzeitarchiv für alle übrigen Nachrichten. Alles was Sie erledigt haben oder nur zur Kenntnis nahmen und potentiell irgendwann wieder nachschlagen wollen, wandert ins Archiv. Dort können Sie es bei Bedarf per Suche oder Ordnerstruktur wiederfinden.

Durch diese Aufteilung bleibt der Posteingang selbst leer – jede Mail ist entweder noch offen (Follow-Up), kurzfristig auf Wiedervorlage (Hold) oder abgelegt (Archive). Das System heißt „trusted“ (vertrauenswürdig), weil Sie sich darauf verlassen können, dass alles Wichtige in diesen drei Behältern ist und nichts verloren geht.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

- Ordner einrichten: Legen Sie in Ihrem Mailprogramm drei Hauptordner an (neben dem Posteingang): Follow-Up, Hold und Archive. In Gmail könnten Sie statt Ordner Labels nutzen (z. B. @FollowUp, @Hold – das @ sorgt dafür, dass das Label weit oben steht). In Kopano legen Sie entsprechende Unterordner an.

- Posteingang durchgehen: Sichten Sie neue Mails und verschieben Sie jede Nachricht aus dem Posteingang in einen der drei Ordner:

- Benötigt die Mail noch eine Bearbeitung oder Antwort von Ihnen, die etwas mehr Zeit kostet? → In Follow-Up verschieben.

- Wird die Mail in den nächsten paar Tagen noch relevant, z. B. als Referenz oder weil Sie auf etwas warten? → In Hold verschieben.

- Ist die Mail erledigt, rein informativ oder nur potentiell irgendwann mal interessant? → In Archive verschieben.

(Hinweis: Mails, die überhaupt keine Aktion erfordern und auch keine langfristige Relevanz haben, können Sie natürlich sofort löschen statt zu archivieren.)

- Follow-Up-Liste abarbeiten: Planen Sie ein oder zwei feste Zeiten am Tag, um den Follow-Up-Ordner durchzugehen. Das ist jetzt Ihr Arbeitsvorrat. Erledigen Sie die nötigen Antworten/Aufgaben und verschieben Sie dann die jeweilige Mail weiter ins Archiv.

- Hold-Ordner überwachen: Schauen Sie einmal täglich kurz in Hold, ob etwas daraus „fällig“ wird – etwa ob inzwischen eine erwartete Antwort da ist oder ob die dort abgelegte Info jetzt gebraucht wird. Mails, die nicht mehr benötigt werden, können Sie von dort ins Archiv legen, sodass Hold wirklich nur kurzfristig Wichtiges enthält.

- Archivstruktur pflegen (optional): Der Archive-Ordner kann bei Bedarf Unterordner oder Labels nach Themen haben, muss aber nicht. Da die Suche (v. a. in Gmail) sehr leistungsfähig ist, speichern viele alles chronologisch im Archiv. Wichtiger ist, dass Follow-Up und Hold übersichtlich bleiben.

Vorteile:

- Einfache Struktur: Nur drei Kategorien, die leicht zu verstehen sind – kein komplizierter Ordnerbaum. Das erleichtert die Anwendung und Konsistenz.

- Inbox bleibt leer und übersichtlich: Sie arbeiten mit den drei definierten „Arbeitsordnern“ statt mit einem chaotischen Posteingang. Das sorgt für Klarheit und weniger Stress.

- Trennung von Aufgaben und Infos: Follow-Up vs. Hold unterscheidet aktive Tasks von passiv bereitzuhaltenden Infos. So vermischen sich nicht Aufgaben-E-Mails mit rein informativen E-Mails.

- Flexibel anpassbar: Jeder kann die Definitionen leicht anpassen (manche nennen Hold z. B. „Warten auf Antwort“). Das Konzept ist nicht starr und kann mit anderen Methoden (GTD etc.) kombiniert werden.

Nachteile:

- Erfordert Vertrauen in das System: Man muss sich selbst angewöhnen, wirklich regelmäßig in Follow-Up und Hold zu schauen. Tut man das nicht, funktioniert das „Trio“ nicht – ungelesene Indikatoren im Posteingang weg, aber die Arbeit bleibt.

- Hold-Ordner kann zur Ablage verkommen: Wenn man zu viel in Hold parkt und nicht stringent auflöst, kann dieser Ordner zum zweiten Posteingang werden. Man muss diszipliniert entscheiden, was wirklich in Hold gehört (nur kurzfristig Relevantes).

- Kein Priorisierungssystem integriert: Innerhalb von Follow-Up sind alle Mails erstmal gleich. Wer viele Follow-Ups hat, muss selbst für Priorisierung sorgen (z. B. durch Umbenennen der Betreffzeilen, zusätzliche Labels oder manuelles Sortieren).

- Für Team-E-Mail bedingt geeignet: Trusted Trio ist als persönliches System gedacht. In gemeinsamen Postfächern oder Teams braucht es ggf. zusätzliche Absprachen, wer was als erledigt markiert etc.

Quelle: Tony Hsieh (verst. CEO von Zappos), hat diese Technik 2013 in seinem Blog vorgestellt

Beschreibung: Yesterbox dreht den Spieß um und macht den Posteingang von gestern zur To-Do-Liste von heute. Anstatt wie üblich alle neuen E-Mails sofort anzugehen, konzentriert man sich nur auf den abgeschlossenen Bestand vom Vortag. Die Logik dahinter: Gestern sind nur X E-Mails eingegangen – diese Anzahl ist fix und dadurch bewältigbar, es kommen im Laufe des Bearbeitens keine neuen hinzu. Alle Mails, die heute neu eintreffen, werden erst morgen behandelt (Ausnahme: wirklich dringende Angelegenheiten). Dadurch entsteht jeden Tag ein echtes „Ende“ der Mail-Arbeit: Hat man alle gestrigen Mails abgearbeitet, hat man für heute seine Inbox-Leerung geschafft – egal, was heute noch reinrauscht. Tony Hsieh berichtete, dass er so trotz hoher Mailflut zuverlässiger antworten konnte (eben mit einem Tag Verzögerung), statt wie früher manche Mails monatelang aufzuschieben.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

- Morgens den Vortag isolieren: Beginnen Sie jeden Arbeitstag damit, Ihren Posteingang so zu filtern, dass nur die E-Mails bis einschließlich gestern sichtbar sind. (In Gmail können Sie z. B. mit dem Suchfilter

before:YYYY-MM-DDarbeiten. In Kopano/Outlook lassen sich E-Mails nach Datum gruppieren – klappen Sie die Gruppe „Heute“ zu oder verschieben Sie aktuelle Mails temporär woanders hin.) Diese gestrigen Mails sind Ihre heutige Aufgabenliste. - „Gestern“-Mails abarbeiten: Gehen Sie alle E-Mails von gestern durch und bearbeiten Sie sie vollständig, ähnlich wie bei Inbox Zero (löschen, beantworten, delegieren etc., bis nichts mehr übrig ist). Hsieh empfahl, mindestens 10 Mails am Stück zu bearbeiten, bevor man sich eine Pause gönnt oder nach neuen Nachrichten schaut. So kommt man auch durch schwierige oder unangenehme E-Mails, ohne sich von neuen ablenken zu lassen.

- Belohnung: neue Mails sichten: Nachdem Sie einen großen Teil von „Gestern“ erledigt haben (z. B. jene 10 Mails), dürfen Sie sich kurz den heute neu eingetroffenen Mails zuwenden – aber nur passiv: durchsehen, löschen, vorsortieren. Antworten dürfen Sie auf neue Mails laut Yesterbox erst morgen, außer es ist absolut zeitkritisch. Diese Einschränkung verlangt anfangs Disziplin, nimmt aber den Druck, sofort reagieren zu müssen, von Ihren Schultern.